Integration of Maximum Speed into the Weekly Microcycle

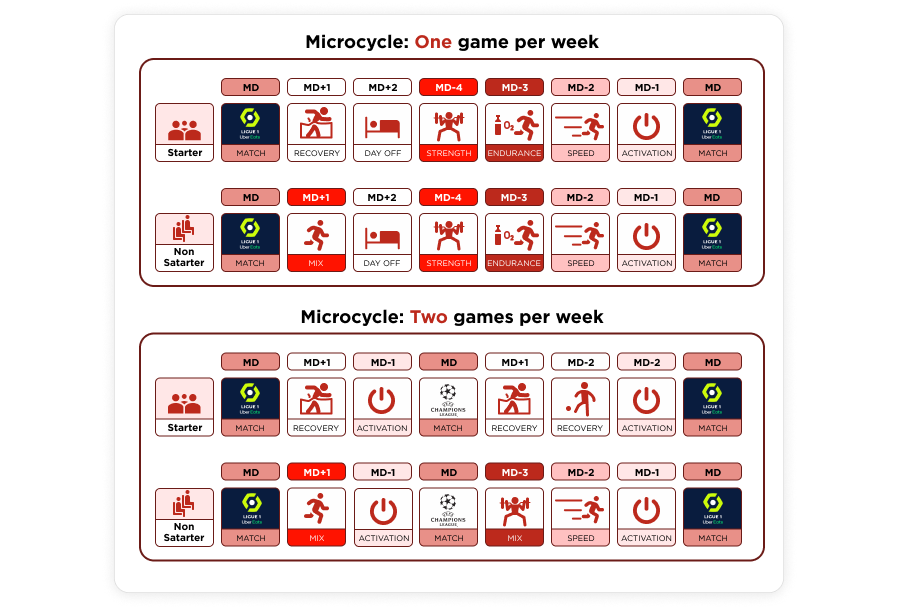

To manage workload in weekly microcycles, it is necessary to find an adequate workload dose that promotes positive physical adaptations without increasing the risk of injury. Regardless of the chosen methodology, it is essential to achieve a balance where the highest workload occurs on days furthest from the next match, particularly on MD-5, MD-4, and MD-3 (five, four, and three days before the match). As match day approaches, the workload is reduced, and during the last two days of the microcycle (MD-2 and MD-1), a tapering phase is usually introduced, focusing on reducing neuromuscular fatigue and preparing players for optimal performance (Gómez-Piqueras, E. Alcaraz, 2024).

In recent years, many professional clubs have adopted the “tactical periodization” method, which simplifies weekly planning and dedicates specific days to each of the fundamental physical qualities. MD-4 is typically dedicated to strength, MD-3 to endurance, and MD-2 to speed. If applied correctly, this workload distribution allows for optimal results without excessive neuromuscular fatigue.

Additionally, it is crucial to incorporate sprinting during the week. In weekly microcycles with one match, coaches analyze the volume of sprints performed on MD-4 and MD-3 to adjust the sprint dose applied on MD-2 in combination with the individual needs of each player. Naturally, if a player shows a high level of fatigue due to accumulated neuromuscular workload from previous days, maximum sprints on MD-2 should be adjusted.

Neuromuscular fatigue can be assessed using various tests such as countermovement jump (CMJ), squat jump (SJ), isometric tests, speed tests, and the like. If a deviation of more than 10% is observed, greater attention should be given to that player (Gómez-Piqueras, E. Alcaraz, 2024).

When match density is higher, i.e., more than one match per week is played, the principle of including speed training remains the same. It is necessary to analyze the amount of sprinting already performed (either in training or competition) to adjust the future dose. It is believed that if a player participates in more than one match per week, certain parameters are satisfied through the matches themselves.

One strategy used for speed training on MD-2 is limiting the number of decelerations and sudden changes of direction. Such efforts, due to greater demands on muscles in an eccentric mode, cause higher neuromuscular fatigue. Ultimately, it is very important to ensure that all players receive an optimal weekly sprint training dose, neither too high nor too low (Gómez-Piqueras, E. Alcaraz, 2024).

Monitoring and Dosing Sprints During the Weekly Microcycle

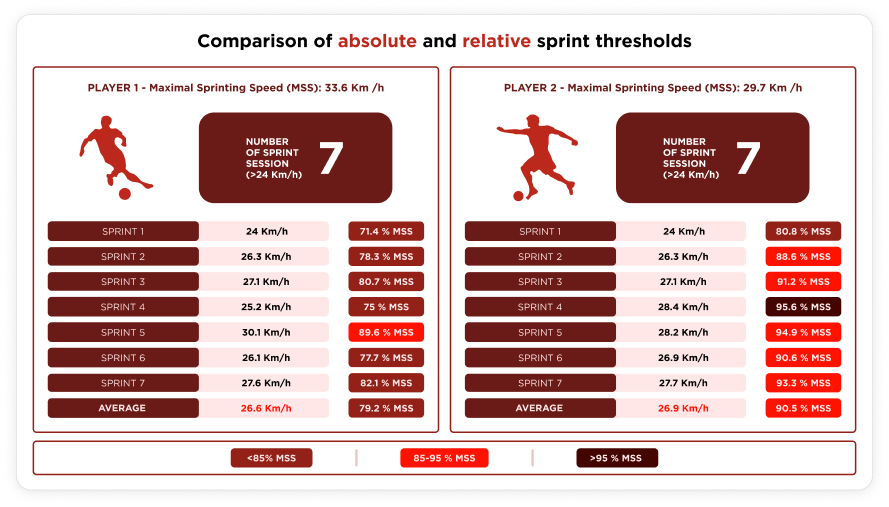

To facilitate monitoring of the sprint variable, it is useful to clarify certain specifics that may arise during tracking. To determine the activity profile of football players using GPS devices, it is necessary to define different speed zones, ranging from 0 to 36 km/h. Most GPS devices use a threshold of 24 km/h or 25 km/h to classify maximum sprints. However, it is not appropriate to use the same speed threshold for all players when measuring sprints, as individual differences among athletes must be considered.

Using an absolute threshold (e.g., 24 km/h) when quantifying the number of sprints of two players with different maximum sprint speeds (MSS) (Player 1: 33.6 km/h; Player 2: 29.7 km/h) can lead to overestimating values for one and underestimating them for the other. For example, for Player 1, reaching a speed of 24 km/h means achieving 71.4% of their maximum speed, while for Player 2, this would represent 80.8%. Since the effort required for Player 1 to reach this speed is less than for Player 2, comparing their values using absolute thresholds is not always applicable.

In (Figure 2 ), a comparison is shown between two players who had the same number of sprints during the same session using absolute values (>24 km/h) but with very different relative results (Gómez-Piqueras, E. Alcaraz, 2024).

First and foremost, there is no ideal number of sprints to which a player should be exposed weekly. There is no universal “magic dose” that would allow all players to achieve optimal performance without injury risk. Each player’s position, behavior during competition, and training dynamics are some of the variables that can guide us toward the optimal amount of sprints. Based on this player knowledge, it is recommended to establish an individual sprint profile tailored to specific conditions, both for weekly training and competitions. Specifically, it is necessary to define the number of sprints required by the competitive situation and adapt training methods for each player.

When determining the sprint dose, we often rely on guidelines suggesting that each player, during the week preceding match day (MD-4, MD-3, MD-2, and MD-1), engages in maximum speed work. Various studies suggest that the “training/match ratio” should range from approximately 0.5 to 1.3. This profile should be supplemented with data obtained via GPS devices during weekly training. In this way, we gain a clearer overview of the values within which each player should fall.

It is also important to emphasize that during the weekly microcycle, we aim to ensure that out of all sprints measured in absolute terms, 35–40% of their total volume exceeds 85% of maximum sprint speed (MSS), while 15–20% should exceed 95% (Gómez-Piqueras, E. Alcaraz, 2024).

Practical Application

To achieve optimal player development, combine different training methods. In speed training, include flying sprints from various starting positions, using multidirectional stimuli such as acceleration, deceleration, direction changes, curved sprints, and linear sprints. For example, a 45-meter flying sprint (15 + 30 m) to achieve maximum speed. Proper weekly workload distribution avoids excessive neuromuscular load, enabling the necessary supercompensation processes in the days before the match, MD-2, and MD-1. When planning the sprint profile for competition and training, it must be adapted to the context, as no universal “magic” dose exists.

As a recommendation, the “training/match ratio” can range from 0.5 to 1.3. Within the microcycle, 35–40% of the total sprint volume should be performed at speeds exceeding 85% of maximum sprint speed (MSS), while 15–20% should exceed 95% MSS. Proper sprint definition for each player individually is necessary, as applying the same absolute thresholds is not the best way to individualize training. Testing should be conducted whenever possible to use the collected data for making further decisions about training planning and adjustments (Gómez-Piqueras, E. Alcaraz, 2024).

Use of Ultrax Software in ŽNK Dinamo for Training Programming

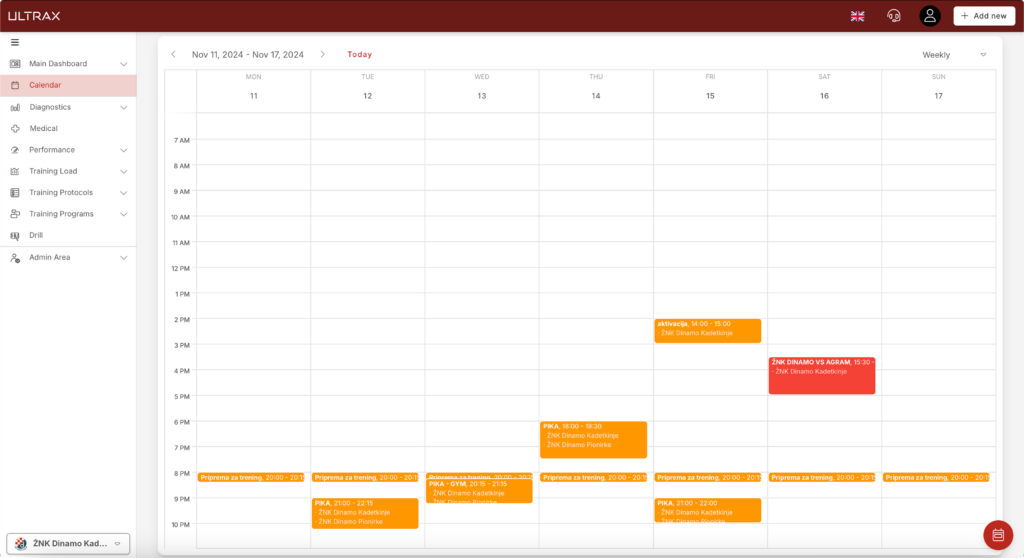

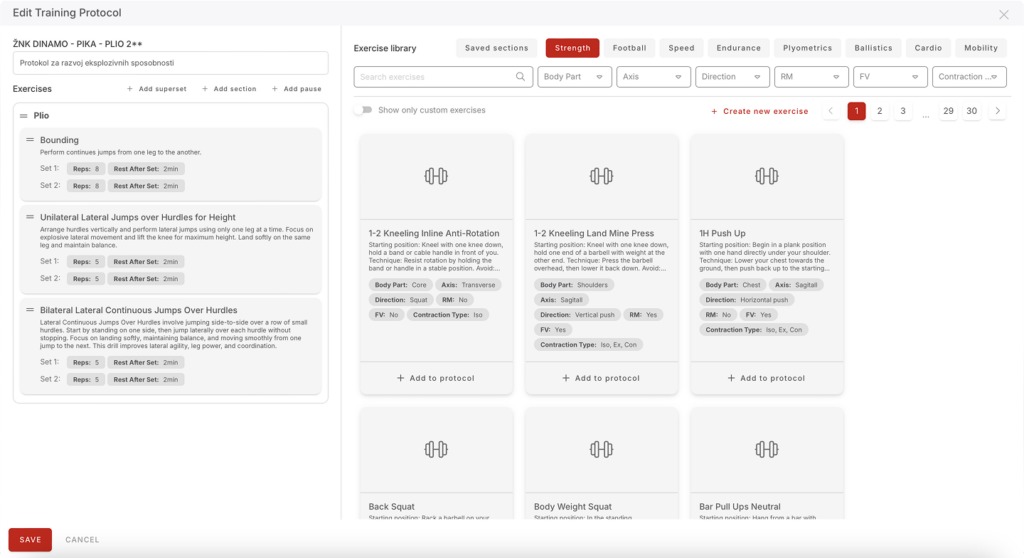

Speed training was a key element in periodization, conducted on MD-2 (Match Day -2) in a classic weekly microcycle of 7 days with controlled volume. In (Figure 6), we see the competitive microcycle for cadet and younger players, and this approach is applied in ŽNK Dinamo with younger age groups. The process was designed and implemented with the help of the Ultrax application, which allows us to plan detailed protocols, monitor progress, and assess the current condition of players.

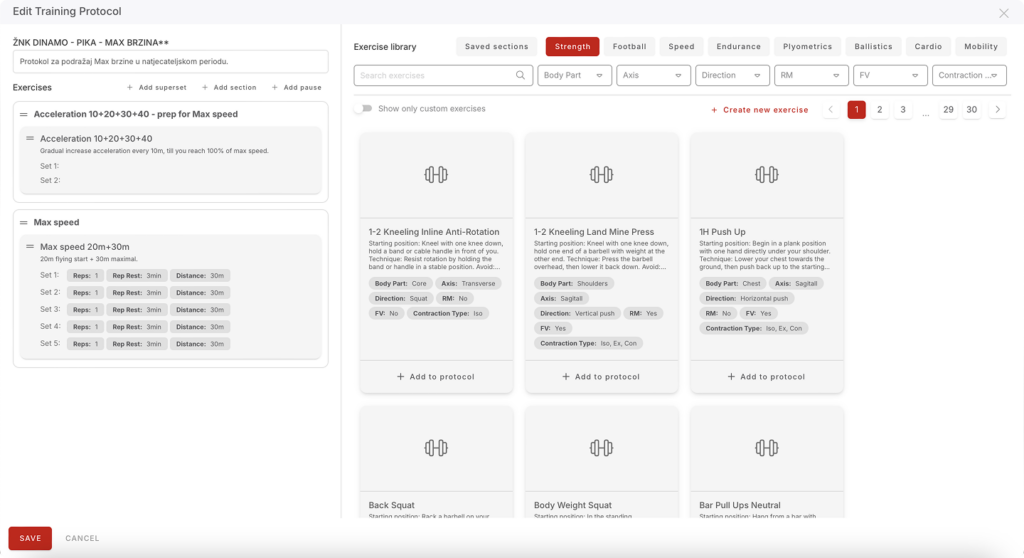

Maximum speed training is performed on a day we refer to as “taper,” which signifies a gradual reduction in training volume before a match. The goal of the taper phase is to enable optimal recovery and improved performance during competition. Specifically, this training is conducted on taper 1, when players are in a phase of fine-tuning their physical capacities to achieve maximum speed and explosiveness during critical moments.

By using the Ultrax application, we created individualized protocols and precise periodization tailored to each player’s needs. The system consists of a structure involving a head coach, a coordinator for physical preparation, and three strength and conditioning coaches. This functional unit achieves optimal results through close collaboration. Each team member has a clearly defined role, with the Head of Performance coordinating training strategies, while strength and conditioning coaches implement specific physical preparation plans.

Weekly microcycle programming is the foundation of effective training, and the Ultrax application plays a key role in this professional approach. This app allows tracking and analysis of training, adjusting workloads, and optimizing athlete performance, ensuring that each training session is maximally effective and tailored to the athlete’s current condition.

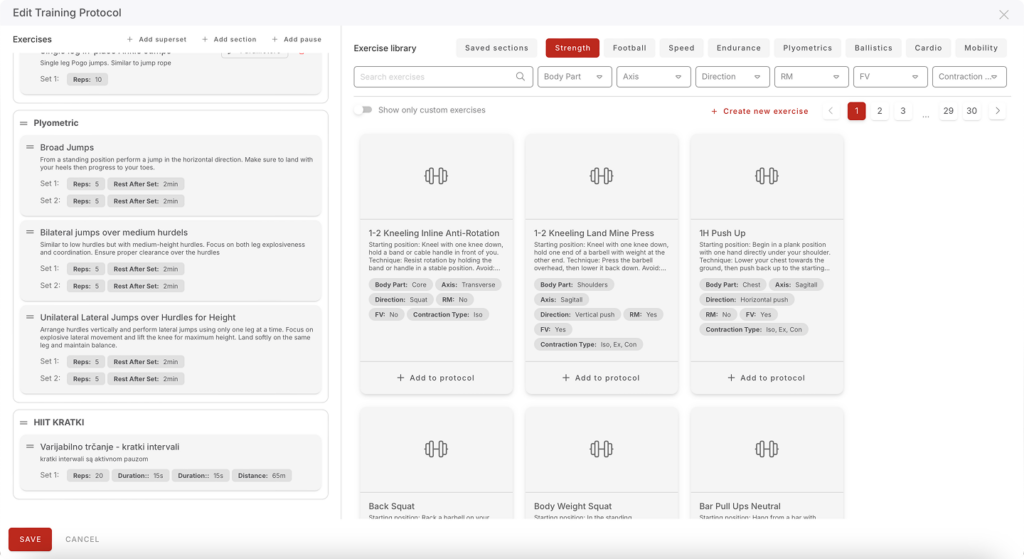

The first training session of the week, held on Tuesdays, is reserved for high-intensity training. This session involves high intensity and volume. Metabolic workload is mostly implemented through soccer-specific training, while the conditioning component focuses on quality preparation and micro-dosing plyometrics, including 30-40 jumps with 2-minute breaks between sets.

This approach is adapted to the current physical condition of cadet and younger players, ensuring safety and gradual progression. Additionally, female cadet players perform short-interval HIIT in a 2×5 format of 15:15 seconds at 90% VIFT (15 seconds of work, 15 seconds of rest). On the other hand, younger female players engage in tempo running with intervals of 15:30 seconds (15 seconds of work, 30 seconds of rest), also in a 2×5 format, aimed at improving aerobic capacity.

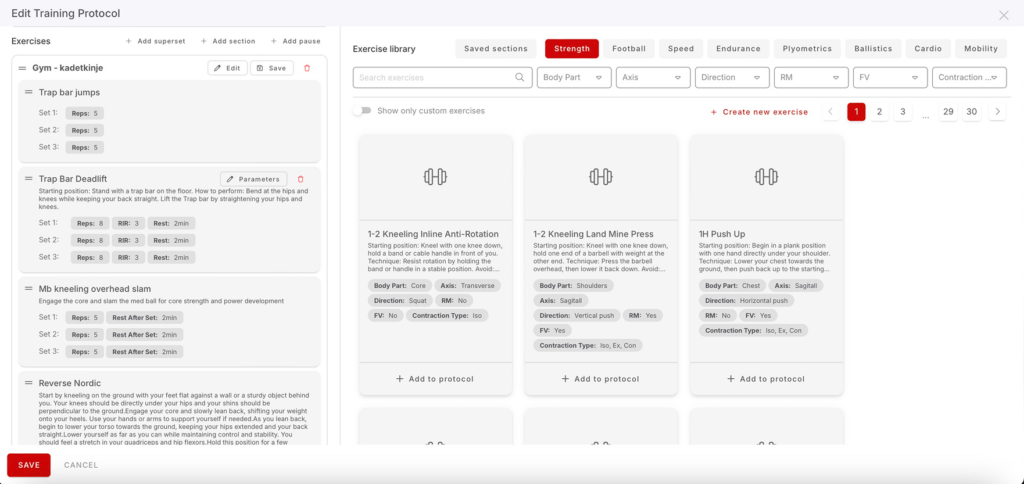

Wednesdays in the weekly microcycle are reserved for gym training, with programs specifically tailored for cadets andyounger players, created using the Ultrax training builder. The cadets’ training focuses on strength development for both the upper and lower body, explosive power development, and methods such as supramaximal eccentric, isometric, and concentric exercises. Meanwhile, the younger playery training emphasizes learning proper exercise techniques and developing muscular endurance. The goal is to establish fundamental movement patterns crucial for effective future development. This approach ensures a gradual and safe development of young athletes, tailored to their individual needs and physical preparedness levels.

The maximum speed protocol is executed on MD-2, which in this case is Thursday. In (Figure 7), we see a protocol created in the Ultrax training builder, where players performed 5 sets of 30-meter flying sprints, with rest intervals in a 1:1 ratio (1 minute of rest for every 10 meters run). After the training session, the application is used to monitor the acute response of players to the session, allowing for more precise adjustments to the program based on their individual needs.

One of the key advantages of the Ultrax application is its integration with GPS systems, enabling a more detailed and higher-quality data analysis. This functionality further enhances performance tracking and training process optimization, providing all necessary tools for informed decision-making.

Fridays, as MD-1 (the day before the match), are reserved for reaction speed and micro-dosed plyometrics, with a focus on lateral jumping directions. This session includes 30-40 jumps with 2-minute breaks between sets. All exercises are carefully adapted to age groups, considering the physical development of youth players. The primary goal of this training is to stimulate the nervous system, promoting the reactions necessary for optimal physical preparation for the upcoming match.

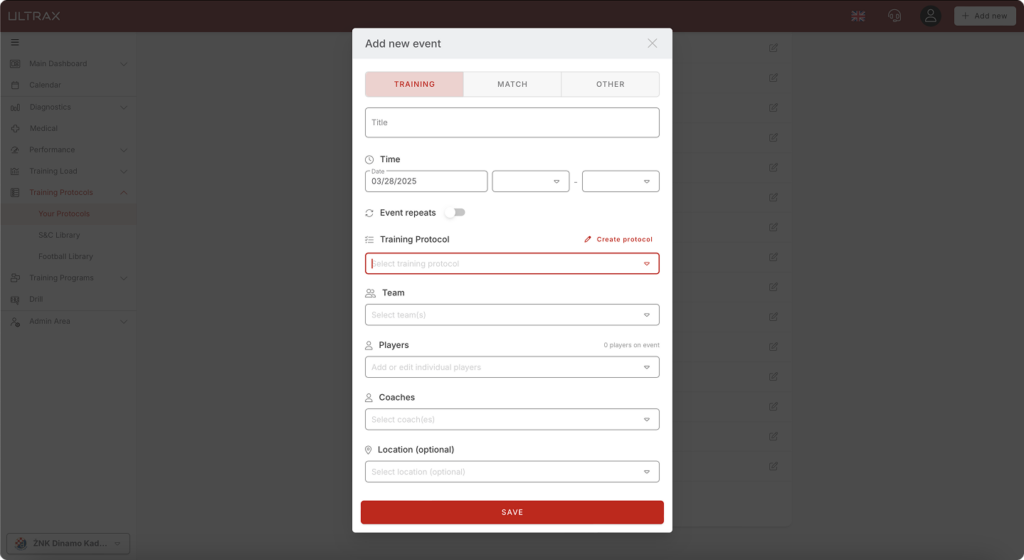

Event Creation

Using the Ultrax application, the process begins with protocol creation. After the protocol is successfully designed, we move on to creating an event. During event creation, we select the previously created protocol and assign it to our team or player who will implement it. We also assign our coaches, who have an overview of all activities and details. Once everything is set up, the protocol is automatically displayed in the schedule, enabling easy activity tracking and efficient task management.

Schlussfolgerung

Sprint training is essential for reducing hamstring injuries in soccer, particularly in the long head of the biceps femoris. To achieve a “protective” effect, sprint training must be gradually and systematically included in weekly training microcycles. It is crucial to adjust the workload and carefully monitor training intensity using GPS systems, as well as determine individual speed thresholds for each player. By tailoring sprint doses to the specific needs of each player and the demands of matches, coaches can improve performance and reduce injury risk.

Referenzen

- Dorn TW, Schache AG, Pandy MG. Muscular strategy shift in human running: dependence of running speed on hip and ankle muscle performance. J Exp Biol. 2012 Jun 1;215(Pt 11):1944-56. doi: 10.1242/jeb.064527. Erratum in: J Exp Biol. 2012 Jul 1;215(Pt 13):2347. PMID: 22573774.

- Afonso J, Rocha-Rodrigues S, Clemente FM, Aquino M, Nikolaidis PT, Sarmento H, Fílter A, Olivares-Jabalera J, Ramirez-Campillo R. The Hamstrings: Anatomic and Physiologic Variations and Their Potential Relationships With Injury Risk. Front Physiol. 2021 Jul 7;12:694604. doi: 10.3389/fphys.2021.694604. PMID: 34305648; PMCID: PMC8294189.

- Carmona G, Moreno-Simonet L, Cosio PL, Astrella A, Fernández D, Cadefau JA, Rodas G, Jou C, Milisenda JC, Cano MD, Arànega R, Marotta M, Grau JM, Padullés JM, Mendiguchia J. Hamstrings on focus: Are 72 hours sufficient for recovery after a football (soccer) match? A multidisciplinary approach based on hamstring injury risk factors and histology. J Sports Sci. 2024 Jun;42(12):1130-1146. doi: 10.1080/02640414.2024.2386209. Epub 2024 Aug 1. PMID: 39087576.

- Gómez-Piqueras P, Alcaraz PE. If You Want to Prevent Hamstring Injuries in Soccer, Run Fast: A Narrative Review about Practical Considerations of Sprint Training. Sports (Basel). 2024 May 15;12(5):134. doi: 10.3390/sports12050134. PMID: 38787003; PMCID: PMC11126098.

- Buchheit M, Douchet T, Settembre M, Mchugh D, Hader K, Verheijen R. 2024. Microcycle periodization in elite football: The 11 evidence-informed and inferred principles of microcycle periodization in elite football.